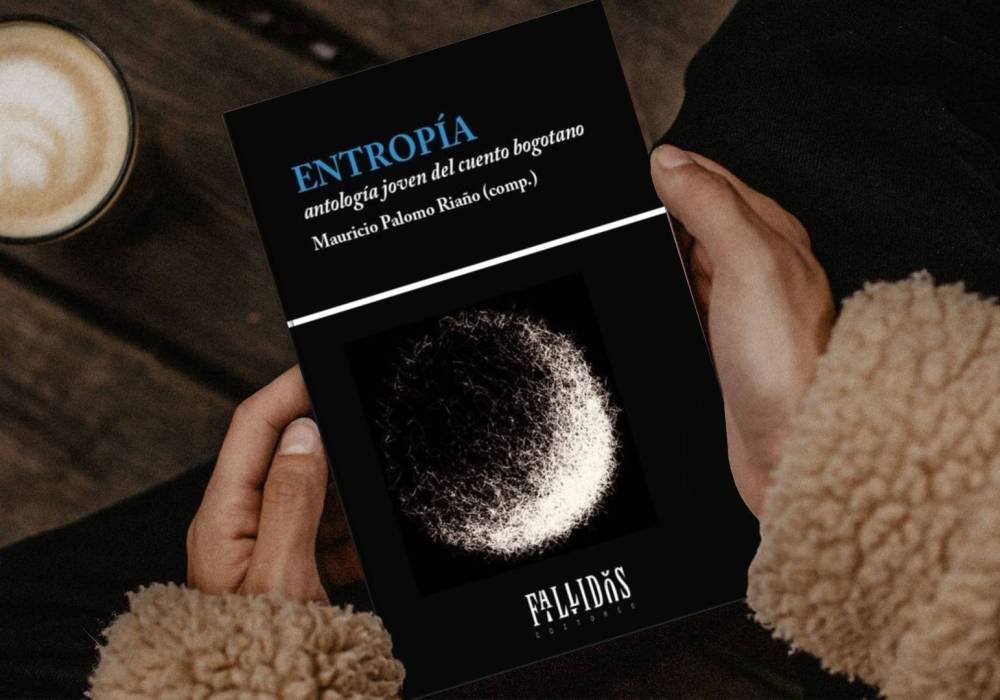

«ENTROPÍA. ANTOLOGÍA JOVEN DEL CUENTO BOGOTANO» VV.AA.

En un cargamento literario procedente de la Colombia bogotana, de manos del buen amigo rolo César Gordillo me llegaba este enero el pequeño y a la vez intenso volumen Entropía (Fallidos Editores, 2022), una «antología joven del cuento bogotano», compilada por Mauricio Palomo Riaño, también buen amigo y también vástago de la bella infame, de la resplandeciente dama de los Andes, de la silveña ciudad sombría, embotada por la melancolía de las nieblas y la tristeza de la llovizna… la Bogotá de tinieblas frías y recónditos rincones en donde resuenan «los sollozos de todas mis canciones / los estruendos de todas mis orgías / y los gritos de todas mis pasiones», que decía el verso de Julio Flórez.

Bogotá es central, sí, no solo porque sea el escenario circunstancial de estos cuentos bogotanos. No es solo que ocurran las historias en Bogotá, sino que Bogotá ocurre en las historias. Bogotá no es circunstancial, sino esencial. Eso es lo que hace bogotanos a estos relatos, y a sus hechos y a sus personajes y a sus autores: la ciudad se da en ellos. Ya la define Mauricio Palomo al recibirnos en el vestíbulo del prólogo: «musa de múltiples rostros, concreto en el que subyacen nuestros pasos, nuestros hábitos, nuestros trasegares (…) Bogotá es múltiple, se subdivide, prolifera; cada esquina, cada barrio, cada entramado de asfalto guarda un espíritu de alevosía, de confrontación, de muerte, pero también de belleza, de amor, de vida». Tal es lo que ofrece esta antología joven.

Me gusta ese sintagma, antología joven, porque se acostumbra a antologar lo ya viejo, lo ya pasado, lo que ya ha trotado de aquí para allá y recibió carta de naturaleza literaria para vagar libremente inmune a las discrepancias, que incluso serán perseguidas si alzan la voz. Yo mismo, cuando joven, titulé Antología poética a mi primer libro de poesía, porque antologaba lo que creí mejor de cuanto había escrito hasta entonces, aunque fuese la primera vez que veía publicación y casi nadie hasta ese momento lo había leído, criticado, seleccionado… y osadamente ya le daba yo la dignidad del título literario de antología sin que nadie lo hubiese cribado más que quien lo escribió; o al revés, le bajaba lo nobiliario a la palabrita y quedaba solo en constituir una selección y una muestra, un mero inventario —o lo inventado—de lo que tenía en aquel momento y aún no se había perdido en el espacio-tiempo. Y experimento lo mismo que entonces ante este volumen, que Bogotá ha puesto en mis manos, cuando leo el adyacente joven pospuesto, especificativo, al nombre antología.

Más aún, toda antología debería ser joven y primera, sin tamizar, sin que nadie haya abierto la boca para decir lo más mínimo. De ahí viene la palabra misma [ἄνθος ‘flor’; λέγειν ‘escoger’]: la selección de lo que acaba de florecer. Quizás suene demasiado romántico, pero no hay flor vieja, toda flor es joven o ya está marchita, muerta, sin estados intermedios, sin más edad que esas dos. Así pues, que la antología sea joven es pleonasmo antes que paradoja. También así lo entiende Mauricio Palomo: «las voces aquí contenidas darán de qué hablar en algunos años, cuando el escenario literario del otoño sucumba». No es la antología que recoja el eco de unas voces que ya dieron de qué hablar, es la antología que sirve de altavoz a quienes empiezan a hablar y que darán, así en futuro, a su vez, de qué hablar; es la antología que no habla del camino andado, sino del camino por andar; voces que se le escapan al «académico, al crítico y al lector erudito» dotados de «la incapacidad de asomarse a este fulgor (…) reconocer que hay un camino valioso en esos horizontes». Estas palabras de Mauricio reconocen en la antología su misión de abrir senda más que cerrarla, dar comienzo más que poner fin, el primaveral florecer frente al otoñal mustiarse: «el umbral, el salto al vacío que produce la visibilidad de un nombre, de una literatura (…) respondiendo a la tradición (…) para seguirla resignificando». En otros lugares, nuestro compilador habla de semillas, las que deben germinar y florecer, y de Entropía «como un portón que vislumbra un pasillo en el cual el tiempo decantará, (…) estas páginas son odre de un vino que embriagará mañana» o, más categórica y sucintamente: «La tinta como umbral para la posteridad». Las imágenes de Maruicio Palomo siguen y siguen fortificando la idea de que el adjetivo joven tiene el poder sobre el nombre al que adjetiva, antología, para entenderlo en su literalidad etimológica.

Por otro lado, poco a poco, se viene colando en el idioma común este tecnicismo de la termodinámica, la entropía, en el cual van de la mano el equilibrio de un sistema y su tendencia al desorden. Sí, no tiene nada de raro que lo que muestra mayor tendencia al desorden sea, precisamente, lo ordenado y equilibrado. Es lo suyo. Ya uno de los autores, Jefferson Echeverría, decía que «Bogotá siempre parece pensarse desde lo distópico: se construye en su destrucción» y recordaba la ocurrencia del humorista Santiago Moure: «Me encanta vivir en Bogotá, la transición entre Bogotá y la muerte es casi imperceptible». El único camino que le queda abierto al orden es desordenarse, a la vida la muerte, el cosmos siempre camino del caos: «El orden de estos relatos en lo sucesivo es entrópico, no tiene jerarquías, va, viene y deviene, así habitan en estas páginas. El lector dará los cauces que convenga». Ahí da la dentellada Mauricio Palomo al grabar a modo de frontispicio délfico de este libro ese Ordo ab Chaos [Orden en el caos] —y olvidémonos de la conspiración del nuevo orden mundial, la masonería o del black metal de Mayhem, a los que el lema nos convoca de primeras—. Délfico, sí, no deja de ser curioso que significara en griego la matriz y el vientre materno, de nuevo apelando a lo que nace, a la cría, a lo nuevo. Y sí, también es un libro que actúa como oráculo, ya que délficos nos ponemos: como consulta sobre lo que hay y para hablar hacia el futuro con el fulgor en los labios de lo que está por venir. Es oraculum, intermediario con lo sagrado, que habla y que responde, que pronostica, y no speculum, que solo mira y contempla, que solo refleja o que solo elucubra. Además, recordemos que es la entropía el viento que gobierna la flecha de la veleta del tiempo: siempre del hoy hacia el mañana, del presente a lo porvenir, siempre desde lo joven a la posteridad.

Diez son los bogotanos escogidos de la juventud capitalina, sus alrededores, para franquearnos el camino nuevo, desbrozarlo de maleza, de prejuicios, de cegueras, dejarlo expedito para el tránsito de los que por detrás les seguimos la pista: Jasson Enrique Valero Díaz, Daniel Eduardo Plazas García, Wendy Aldana, Noa Alekei, Jefferson Echeverría Rodríguez, Andrea Quintero, Jahir Camilo Cediel Rincón, Fernando Simanca-Cabrera, Natalia Muñoz Cetina y Anderson Bernal —nombrados por orden de aparición en la antología—. Y en efecto, la decena de nombres que forman la nómina de la antología narran desde el afuera hacia el adentro bogotano, desde la Bogotá que sucede alrededor hacia la Bogotá que se introduce en los personajes por cada uno de sus poros y los vincula a su espacio. Hay una Bogotá exterior que se toca, se ve, se respira, se escucha y se gusta; y hay una Bogotá interior que vibra, se digiere, se descifra, se comprende y configura el espíritu.

Pueden ser las confesiones que Jasson Valero Díaz nos ofrece en «La Olla» de un arrepentido adicto al bazuco, encerrado entre los barrotes de la droga, las paredes y calles de una olla —lugares de venta y consumo de droga controlado por el narco—, y el arma de un inhumano capo apropiadamente apodado Mono; un hombre que ha arruinado su vida pero que aún guarda una lúcida esperanza de que con voluntad puede escapar («nuevos aires me llaman, el campo verde, verde, el corazón de tierra, sé que es posible renacer, si me quedo solo la muerte, si me voy el fragor de la existencia»); ahora bien, el destino trágico parece escrito («Intentar desaparecer de ese espacio es algo difícil cuando se convierte en el único lugar posible de encuentro, donde se siente que el mundo no tiene final, a pesar del hambre, las heridas, promesas de personas que lo quieren de vuelta al uno, vestigios del pasado, siempre se vuelve por más»). Un hombre, en fin, que es campo de batalla entre el anhelo y la condena, sometido a las consecuencias de su actos y al alto precio pagado, padre ya sin hijo, marido ya sin esposa, a los que sueña recuperar.

O puede ser el padre de «Puertas» —también del mismo autor— enfrentado al irreparable efecto, la reciente pérdida de un hijo, que se niega a aceptar. Un relato que se envuelve de la poética de Bukowski y su pájaro azul: esa versión mejor de nosotros mismos que se ve enjaulada, silenciada, con la que no llegamos a contactar, mientras nos condenamos día a día, noche a noche, a ser ese alguien que, en realidad, nunca quisimos ser, que nos despeña por una pendiente que solo puede acabar de manera trágica.

También «El maldito» de Noa Alekei nos sumerge en las interioridades de la dialéctica entre el yo que somos y el no yo que nos habita y en el que a veces nos convertimos cuando toma el control, ese otro o dopplegänger que nos desdobla en dos mitades que no se reconocen la una a la otra. Un Jekill que en su nombre —el que mata— reconoce a Hyde —el oculto— («otro sujeto que, aunque lucía como si fuera él, era otro total y peligrosamente diferente; vivía en su mismo cuerpo, y era, a su perspectiva, el causante de que toda su vida no fuera otra cosa que miserable»), el Tyler Durden que despierta en el narrador anónimo de Palahniuk («cansado se arrinconó en su propia cabeza y enfocó al otro yo, dándole el mando sin retractarse, completamente resignado (…) El otro los levantó robóticamente y se encargó del desastre»).

Y no menos lo hace Andrea Quintero en «Yo estoy contigo», donde la mujer abusada y violada bifurca su ser en dos partes, una segunda persona apelativa que lleva el peso del la historia, resguarda la intriga, y da cuenta de los sucesos, es la persona que le habla a la primera persona que cierra el relato: Aquella es la que toma venganza y es una absoluta desconocida; esta, la víctima aterrorizada que nada sabe de esa otra identidad del otro lado de la ventana; las dos, la misma persona («Ahora ya sabes quién soy, quién eres»).

Podríamos incluir en esta tendencia a los desdobles de identidad los relatos «Los recuerdos del futuro» y «Avistamiento visceral», de Jahir Cediel. El primero de ellos ya desde su título nos advierte de la paradoja que encierra. El relato, construido a partir de la proyección de futuras acciones, duplica al narrador en su presente y en su prefiguración de lo porvenir, y se cierra en un círculo que nos devuelve al inicio: todo lo proyectado es algo ya acontecido. En efecto, la sensación es que, aun narrado en futuro, los hechos son algo que ya ha ocurrido y que, a la vez, siguen estando por ocurrir, situación de la que no se puede escapar. No es baladí que, precisamente, se trate del intento de huida de una prisión a la que se retorna en esa proyección que se convierte en recuerdo de algo ya sucedido. Acaso metafísicamente pudiéramos llevarlo a la prisión del tiempo en la que el futuro es consecuencia de lo ya sucedido, que no es otra cosa que la justificación de la irreversibilidad del tiempo y su cumplimiento entrópico. En el caso del segundo relato, «Avistamiento visceral», abre sus primeras líneas creando la disrupción barroca entre la realidad y el sueño, lo que Jahir Cediel llama el «intersticio entre la vida cotidiana y el sueño, diminuta muerte». No obstante, el sueño no actúa aquí como evasión de la realidad para el protagonista hambriento, sino todo lo contrario: «el sueño se le presenta como una cruel amplificación de sus días. Soñar pudiera ser la peor de las torturas cuando la vida nos deshecha diariamente». No solo hábilmente nos implica a nosotros, lectores, con el pronombre átono de primera persona, sino que nos traslada al hecho empírico de que el sueño, en efecto, reproduce en lo onírico las necesidades vitales —o las ansias— frente a la impotencia del individuo que las padece en la vida real y aun las evoca en sus sueños. Así, el hambriento soñador de «entrañas [que] se retuercen con un rumor gástrico» y que solo «piensa en el hambre que le consume el cráneo entero», sueña con una criatura que le arrebata lo que es un manjar, cuanto manjar pueda suponer un caldo de pastillas y tiras de papel de periódico. Ni siquiera sueña ya con platos exquisitos, ni siquiera en su sueño aspira una evasión irreal como esa, y se apega a su situación real y sus posibilidades. De ahí que resulte complicado discernir si es todo sueño o si todo está ocurriendo en verdad, cuando el hambre y la impotencia son tan ciertos en uno y otro lado.

Y tirando de este hilo un poco más, al final de su otro cabo hallamos a Fernando Simanca-Cabrera navegando por las procelosas aguas literarias usando dos remos: uno firmado por Vila-Matas, El Mal de Montano, el otro firmado por Herman Melville, Bartleby, el escribiente, con la vela de El hombre que duerme de Perec, y el timón del librero Roger Mifflin, nacido del aliento de Christopher Morley en aquel clásico The Haunted Bookshop, 1919 y al ritmo de las carcajadas de Dostoievski. Así, debatiéndose contra el vacío y la nada, la negación del mundo, sorbido el seso tenemos a Rock Martin, Quijote de nuestro tiempo, encerrado entre pilas y pilas de libros, y entre páginas y páginas que lee ávidamente, mientras un súcubo medieval, Wamba, le sorbe el sexo y sojuzga al hombre entre los susurros de Maes West… Una poética metaliteraria, una refinada virguería que nuevamente nos sumerge en esos intersticios donde el sueño, la ficción y la realidad (si es que hay algo así) son la materia-literatura para los seres-personajes que pululan por las páginas-mundo.

También Anderson Bernal ofrece en «El vecino de todos los circuitos encarretados de libros» los desdobles de un carretero-librero en la carrera octava, cuyo negocio ha decaído en clientes y en la calidad de las obras; un librero con muchas vidas («se devuelve en la (casi) madrugada a observar trocitos de gente que parecen salir de él como personalidades guardadas») o muy vivido y trasegado, llamado Miguel Coca. Se trata, no de un personaje, sino de una persona real que salta a las páginas literarias por la observación crónica (en sus dos sentidos de habitual y de narración informativa de hechos) de Anderson Bernal, que se eleva como materia literaturizable. Aprovechando que Mauricio Palomo es el compilador de Entropía, él ya decía —y yo citaba y comentaba— sobre su Caja de Pandora: «si uno se detiene un poco y hace la pausa en cualquier esquina o se para en cualquier andén, y hace el ejercicio de observación del entorno, puede encontrar unas particularidades bellísimas… y eso es elevar la categoría de ciudad a categoría literaria»… Y yo apostillaba aristotélicamente «Bogotá es anterior al bogotano que la transita. Y se personifica en él». Y así lo creo también en esta antología como premisa y máxima de todos los relatos, donde Anderson Bernal es buen exponente con este cuento.

Reaparecen, bajo el marco de la pandemia en el relato «Denise», como también en «Diez», ambos de Natalia Muñoz, los mismos temas de la soledad («entendí que estaba sola, y que esa era la forma en la que pasaría el resto de mis días»), el vacío, la identidad y los andenes de las interioridades, que ya dije son también bogotanos, la metaliteratura con diferentes guiños —sobre todo a Chaparro Madiedo, tanto de Ciudad en las nubes como El pájaro Speed— junto al tema del otro, el alter ego, en figuras en que se refleja la protagonista —por ejemplo, la artista Emma Reyes—. Pero, más aún subrayan estos relatos la condensación del tiempo en minutos eternos o su huida repentina («De un instante a otro, de uno muy largo, aunque para Denise transcurrieron como milisegundos») sometido al ritmo del alma («¿Por qué no se detenía el tiempo para quedarme en la inconsciencia emocional?», «Sentí que fueron siglos de puro desprecio y rencor, hasta que vi el reloj y era tan solo un minuto más»); y del espacio como lugar asfixiante (la casa) o como lugar abierto (el parque).

La poética no es ajena a muchos otros de los relatos que encontramos en el volumen de Entropía. Podemos pisar los andenes de la calle bogotana, pero también las almas tienen andenes que atravesar. Así son las «Nanas» de Daniel Eduardo Plazas García, relato de la inmensa soledad y vacío pandémicos, de la distancia y el silencio («el vaho ausente invadió la estancia (…) dejó de respirar y ahora un tapabocas cubría las aulas respirando fiebre fría marcada por la nada y el silencio (…) ya ni siquiera Dios tenía con quien hablar»), rodeado por la marca funesta antitética («Y sonaban aplausos y aplausos y aplausos que se iban apagando entre el sonido de la cremación»; «una tristeza clavada en el cementerio y en los mil funerales diarios ofrecidos por los gritos silenciosos»). Una poética psicodélica del memento mori más antiguo de las danzas de la muerte («Ayúdame a recordar que todos los días debo, debes y debemos hacer fila y turnarnos para morir») donde la nana se canta al cadáver que duerme el sueño eterno —de nuevo el sueño ante la vida—, pero el sueño del que no se despierta.

La pandemia también la recoge Wendy Aldana para perpetrar una experiencia docente que a lo largo y ancho del planeta hemos conocido los que en la enseñanza nos desempeñamos. La sustitución de la clase, del contacto directo con los alumnos, con la aplicación de videollamada que conecta virtualmente la distancia real, pero cuyo alcance es tan virtual como la aplicación misma y crea la falsa apariencia de que se está donde no se está. Una historia trágica la de «Prende la cámara» que «no ocurrió en Reino Unido, más bien se situó en Bogotá, o para ser exacta, en un municipio bien al sur… justo allá, en donde las personas tienden a ser usadas y olvidadas», comunicando de nuevo la geografía bogotana con las almas que la habitan y se definen por ella, en la que la rutinaria y viva presencia, aún en la zozobra de las pasiones y psicologías humanas, se torna en dolorosa ausencia del otro lado de la cámara, una ausencia imposible de reemplazar con la tecnología. Una tecnología que, en «La 19» vuelve a ser el punto comunicante entre una hija y sus padres en su decimonoveno cumpleaños el decimonoveno día del mes, y que, por magia cabalística, y una dosis de intriga, los une la Calle 19, el TransMilenio y un celular nuevo a través del que le llega el verdadero regalo de fondo dramático.

Por último, no puedo dejar pasar el humor ácido de Jefferson Echeverría en «La última promesa a don Matías» sobre San Agustín, barrio al sur de Bogotá, estigmatizado como barrio conflictivo y peligroso. Una historia pintoresca, extravagante, un mapeado singular que permite hacer ese recorrido por Usme, La Fiscala, La Picota con destino a San Agustín, reconvertido el último en el Fin del Mundo. Un Fin del Mundo que quiere ver antes de morir el en otro tiempo usurero y ahora octogenario, avaro y demente Matías, trasunto del Scrooge dickensiano en formato bogotano; y allá es adonde a Matías lo llevan sus vecinos, ese peculiar narrador colectivo que maneja con destreza el autor, y lo hacen con un gran boato, comitiva y desfile mediante, y bajo el interés de que el avaro se decida a regalar el dinero que guarda en su colchón.

Lo capital de esta antología no es que sea eterna, porque no hay flores eternas; lo capital es que dé fruto, y que germine en nuevas flores. Y para ello hacen falta los lectores, los insectos polinizadores responsables de las flores más bellas —según dicen—, para que llevemos el polen de unas a otras, que surja el fruto y de este una nueva flor. Eso es la entrada de hoy, un ejercicio literario de polinización: así es la continua reproducción de las flores-cuentos en el jardín floral-literario.

Héctor Martínez